人とつながる 社会とつながる 未来とつながるESD

ESDは、Education for Sustainable Development(エデュケーション フォー サステナブル ディベロップメント)の略で「持続可能な開発のための教育」と訳されています。

(文部科学省ホームページより)

現在、世界には、環境・貧困・人権・平和・開発といった様々な地球規模の課題があります。

ESDとは、地球に存在する人間を含めた命ある生物が、遠い未来までその営みを続けていくために、これらの課題を自らの問題として捉え、一人ひとりが自分にできることを考え、実践していくこと(think globally, act locally)を身につけ、課題解決につながる価値観や行動を生み出し、持続可能な社会を創造していくことを目指す学習や活動です。

つまり、ESDは持続可能な社会づくりの担い手を育む教育です。

北部中学校の取組

北部中学校は平成30年に、文部科学省が指定する「ESD研究指定校」に指定されました。研究テーマは「人とつながる 社会とつながる 未来とつながるESD」。学校の中だけでなく、地域、熊本、そして日本や世界とのつながりを意識し、実現可能な、かつ持続可能な実践を目指した取組を行っています。北部中学校のESDの取組を、生徒の声と共に紹介します。

世の中の課題発見→データ分析→課題解決[統計調査委員会]

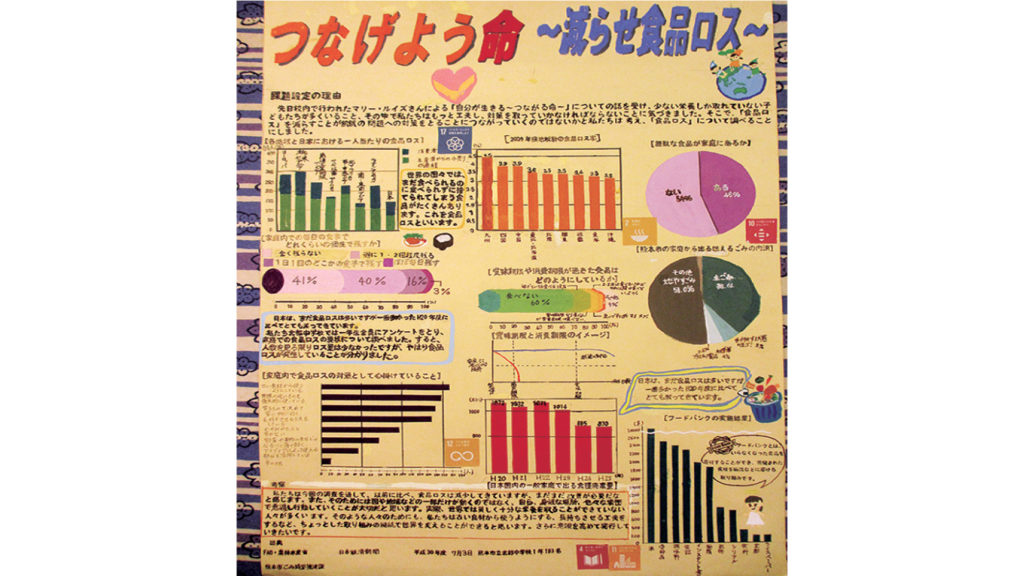

世界や日本、身の回りの課題を見つけ、データをもとに解決策を探っていく取組を行っている統計調査委員会。世の中について考える活動を通して、「気づく力」「考える力」「行動する力」「社会や未来を創造する力」を身に付けていくことが目的です。

食品ロスをテーマにした調査では、世界や日本の地域ごとの食品ロス率や家庭ごみの割合を数値化して考察し、自分たちにできる取組の提言を行いました。

統計によって、論理的思考が新たな課題を解決する助けとなることを学びました。

統計調査委員長3年 三根遼太朗さん

現在と未来の健康を守るために[保健委員会]

「人とつながる・社会とつながる・未来とつながる」をテーマに、地域の大学や消防署と連携したカリキュラムにより薬物乱用防止や心肺蘇生法などを学び、その成果を他の生徒に伝えるなど、現在だけでなく未来の自分自身の健康を守るための活動に取り組んでいます。

人とつながる 「縦割り班で協力」

社会とつながる 「地域の大学と連携」

未来とつながる 「健康な未来に向けて」

大学や消防署と連携し活動することで、普段味わうことのできない緊張感や、命の大切さを、身をもって体験することができました。によって、論理的思考が新たな課題を解決する助けとなることを学びました。

保健委員長3年 神田まやさん

リユースでみんなを笑顔に![厚生委員会]

ユニクロ・GUが行っている“届けよう、服のチカラ”プロジェクトに参加し、不用になった子供服を回収して、難民の子どもたちなど世界中で服を必要としている人に届ける活動を行っています。

ユニクロ社員による出張授業では、国際問題や難民問題に関心を持つことができ、「難民の子どもたちに笑顔を届けたい!」という強い思いで、学校や地域の方々に呼びかけ、子供服のリサイクル活動に取り組んでいます。

自分たちには着られなくなった服でも、必要とされる場所があると分かりました。他にも再利用できるものがないか、考えていきたいと思います。

厚生委員長3年 吉田 愛理さん

緑と共に育ち、人・社会とつながる[緑化委員会]

緑化委員会は、交通事故で亡くなった子どもが生前に育てていたひまわりを全国で咲かせる「ひまわりの絆プロジェクト」に参加するなど、緑化活動を通し、命の大切さと交通事故防止を伝えていく活動に取り組んでいます。

植物の「命」を扱うという意識が、より強くなりました。花を育てるという小さなことも、大きく大切なことを伝えられることを知りました。

緑化委員長3年 山本 将希さん